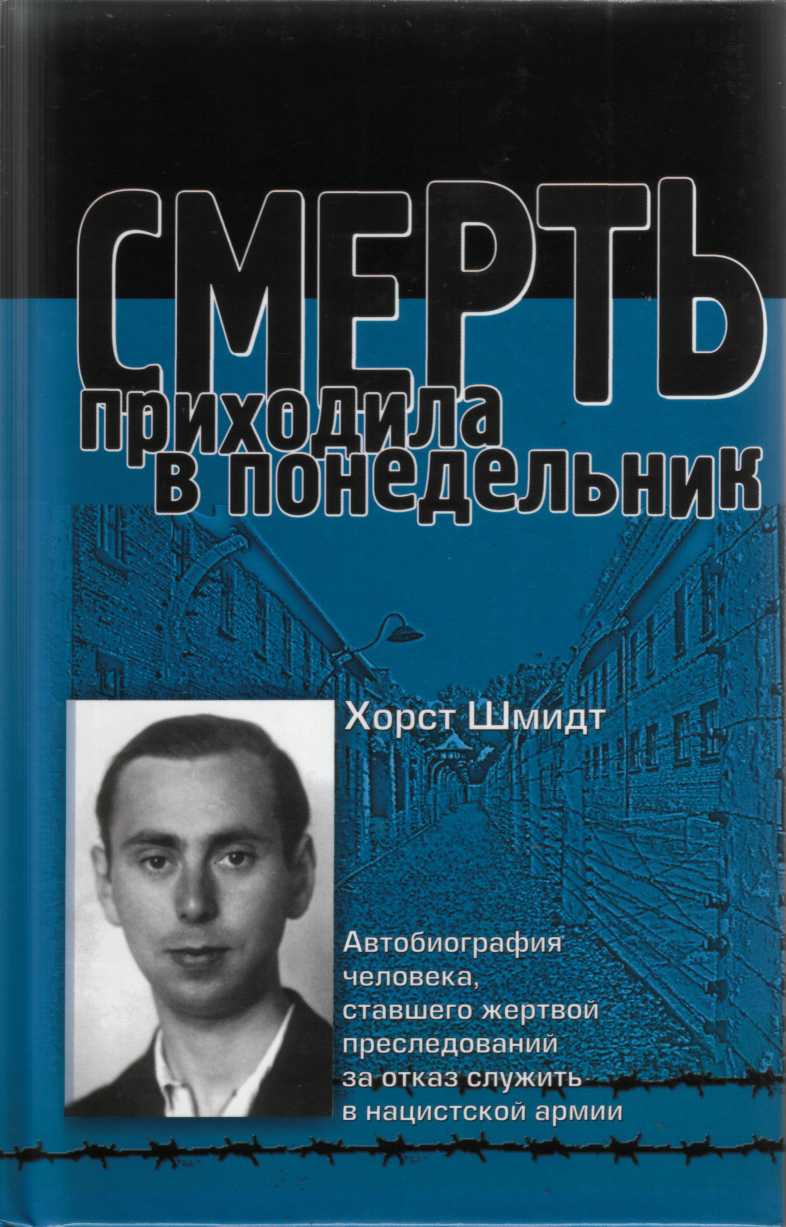

Хорст Шмидт

Смерть приходила в понедельник.

Автобиография человека,

ставшего жертвой преследований

за отказ служить в нацистской армии

Horst

Schmidt

DEATH

ALWAYS

Came

on Mondays

Persecuted

for refusing to serve

in the Nazi army

An Autobiography

Edited

by Hans Hesse

Gramma

books

Copenhagen

Хорст Шмидт

СМЕРТЬ

приходила

в понедельник

Автобиография человека, ставшего

жертвой преследований за отказ

служить в нацистской армии

Под редакцией Ганса Гессе

Особая книга

Москва • 2009

УДК 279-12

ББК 86.376 Ш73

Шмидт X.

Ш73 Смерть приходила в понедельник.

Автобиография человека, ставшего жертвой преследований за отказ служить в

нацистской армии: пер. с англ. / Хорст Шмидт — М.:

Особая книга, 2009 — 208 с: ил.

Автобиография Хорста Шмидта —

это исповедь человека, отказавшегося от военной службы в нацистской Германии.

Будучи глубоко верующим христианином, он не захотел нарушить ветхозаветную

заповедь «Не убивай» и ушел в подполье. Его, как человека вне закона,

преследовало гестапо, и только чудом ему удавалось долгое время сбивать их со

следа. Он путешествовал по всей стране, развозя запрещенную литературу

Международного Общества Исследователей Библии. В Данциге он познакомился со

своей будущей женой, Эрминой. Их обоих арестовали за принадлежность к

Свидетелям Иеговы. Она была отправлена в концентрационный лагерь, где носила

отличительный знак — лиловый треугольник, а его приговорил к смертной казни

Народный суд.

Кроме автобиографии, в книгу

включена работа Германа Гессе о преследованиях

Свидетелей Иеговы в нацистской Германии.

Для широкого круга читателей.

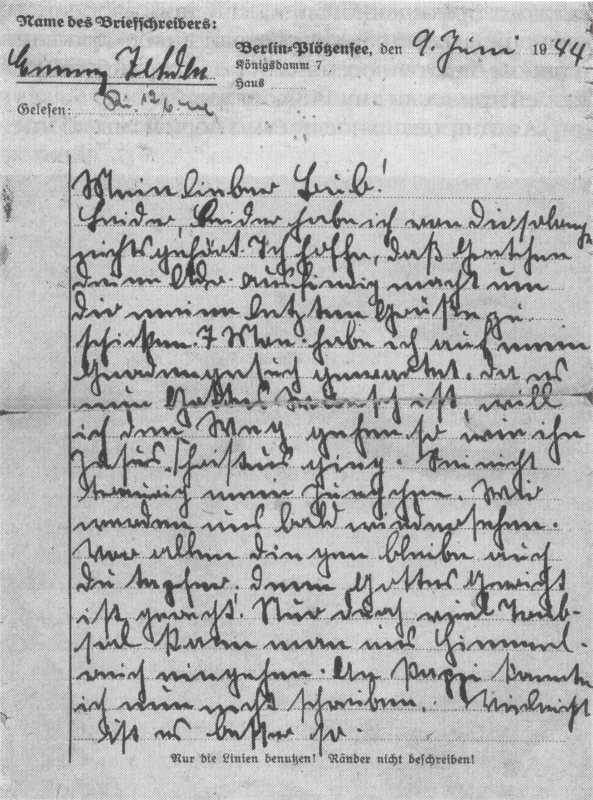

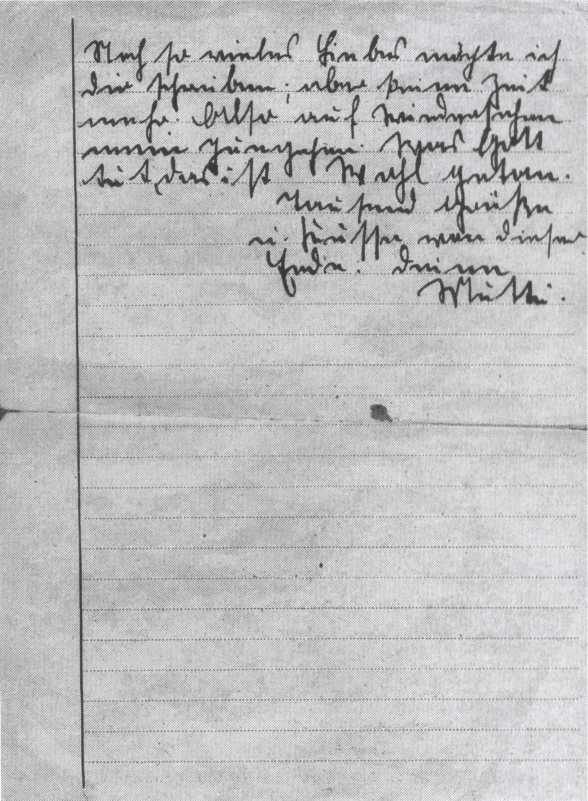

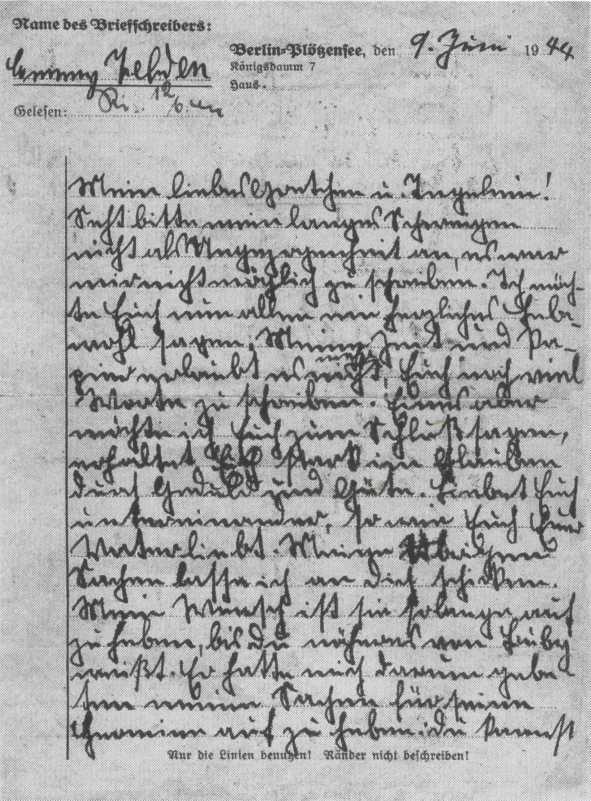

Светлой памяти моих

родителей

Эмми и Рихарда

Цеден

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ...................................................................................... 9

I. Данциг. Арест ................................................................................. 17

II. Берлин. Тюрьма на Александерплац ............................................ 24

III. Берлин. Тюрьма в Моабите ......................................................... 34

IV. Суд в Данциге .............................................................................. 48

V. Берлин. Снова Моабит .................................................................. 54

VI. Берлин. Тюрьма Тегель ............................................................... 77

VII. Внешняя команда ....................................................................... 94

VIII. Перед Народным судом ............................................................ 100

IX. Бранденбург. Тюрьма Гёрден: камера

смертников ..................... 122

X. Моя вторая жизнь ......................................................................... 134

Эпилог ................................................................................................ 145

8 Смерть

приходила в понедельник

Очерк

преследований Свидетелей Иеговы при нацизме. Ганс Гессе

149

Вместо вступления ............................................................................. 152

Запрет ................................................................................................. 154

Формы

сопротивления, использовавшиеся Свидетелями Иеговы ... 165

Отказ Свидетелей

Иеговы от несения службы в нацистской армии 173

Совесть

— «Острая эпидемия» против «Всеобщей спячки». Некоторые обстоятельства

появления статьи 4 III в Конституции

Федеративной Республики Германия ............................................ 180

Иллюстрации ...................................................................................... 189

Список литературы ............................................................................ 197

Интернет-сайты с

комментариями .................................................... 201

Предисловие

«Мы — последние.

Задавайте

вопросы!»1

Имре Кертеш

В марте 1997-го меня

пригласили выступить на открытии выставки в Бад-Герцберге, городе,

расположенном в горах Гарца. Тему моего выступления задал находившийся

неподалеку от Геттингена женский концлагерь Моринген. Поскольку значительную

часть заключенных этого лагеря составляли Свидетели Иеговы, а выставка

рассказывала об участи Свидетелей во времена нацизма, мое выступление было в

основном посвящено преследованию нацистами Свидетельниц Иеговы.

Именно там я и познакомился с

Хорстом Шмидтом. Организаторы выставки пригласили Хорста и его жену Эрмину

рассказать о том, что они пережили. Как их, Свидетелей Иеговы, преследовали в

пору нацизма. Эрмина Шмидт была включена в лагерь смерти Штутгоф близ Данцига,

а Хорста Шмидта, отказавшегося служить в

. . . . . . . . . .

1 Слова,

произнесенные Нобелевским лауреатом в Берлине 9 октября 2002-го года, когда он

получал премию Ганса Шаля. Цитируется

по статье Вольфа Шеллера «Erinnerung an das Überleben» («Память выживших»),

напечатанной в «Kölner Stadt-Anzeige» 11 октября 2002-

го года.

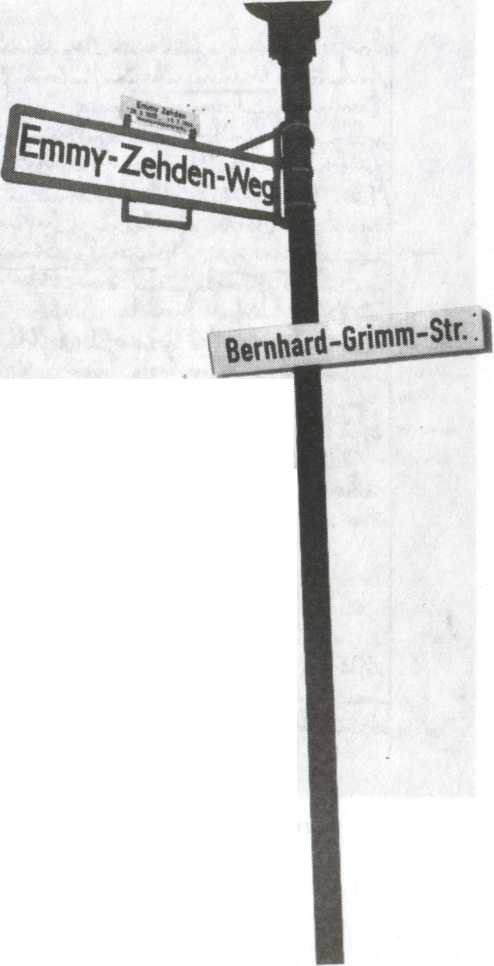

10 Смерть

приходила в понедельник

немецкой армии, Народный суд, в котором

председательствовал судья Фрейслер, приговорил к смерти — как и его мать, Эмми

Цеден, казненную в берлинской тюрьме «Плётцензее». Место ее казни ныне стало

мемориалом, а ведущая к нему улица носит имя Эмми Цеден. Мне хорошо знакомо

место казней в тюрьме «Плётцензее», и я слышал имя Эмми Цеден. Но я не имел

понятия ни о том, что она принадлежала к Свидетелям Иеговы, ни о том, что ее

сын, Хорст Шмидт, выжил, ни о том, сколь большое число людей, по нравственным

соображениям отказывавшихся при национал-социализме

служить в армии, принадлежали к Свидетелям Иеговы. Обо всем этом я узнал только

в тот вечер.

Когда эта пара начала

рассказывать свою историю, университетский актовый зал, в который набилось

больше 500 человек, погрузился в полную напряженного внимания тишину. Самое

глубокое впечатление произвел на нас спокойный, задумчивый тон, в котором Шмидт

рассказывал об участи, постигшей его в пору нацизма.

По мере того как он приближался к кульминации своего рассказа — о камере

смертников в тюрьме города Гёрден (земля Бранденбург) и о своем невероятном

спасении, — становилось понятно, что многое в его рассказе остается

недоговоренным. Важные детали он опускал, других касался лишь мимоходом, почти

не вдаваясь в объяснения. Когда же Шмидт не находил нужного слова, его жесты и

выражение лица все в большей мере выдавали чувства, пробужденные

воспоминаниями, страдания, которые они вызывали в нем, даже сейчас, когда он

делился ими с нами, слушателями. Он не скрывал того, что бо-

Предисловие 11

рется со слезами, что воспоминания эти и

по сей день остаются для него мучительными.

В тот вечер Хорст рассказал

нам о том, как он и его родители стали Свидетелями Иеговы; как он ушел в

подполье и жил нелегально, разыскиваемый гестапо, в квартире еврейки,

расположенной этажом выше квартиры его родителей, появляться в которой он

больше не отваживался; как решил, что не будет служить

в Вермахте, полностью сознавая, что если его найдут и схватят, это будет грозить

смертным приговором. Он описал нам свою деятельность в качестве курьера,

развозившего по всему Рейху нелегальную литературу, посвященную его вере,

находившейся под запретом; рассказал, как в ходе этой работы познакомился в Данциге

со своей будущей женой Эрминой; рассказал о «безумии», которым была его любовь

«во времена, подобные тем»; о том, как его мать, Эмми Цеден, решила спрятать в

стоявшем посреди Берлина садовом сарайчике нескольких единоверцев, которые по

нравственным соображениям отказались служить в армии; как во время процесса в

Народном трибунале он узнал, что ее обезглавили; как с того момента все

утратило для него какое-либо значение — и как он время от времени спрашивал себя,

был ли он прав в своем решении отказаться от военной службы и тем поставить на

карту свою жизнь. Ведь он не хотел умирать. И, даже выжив, не испытал полного

облегчения, поскольку знал, что должен был умереть.

В тот же вечер я отправился

домой, считая само собой разумеющимся, что воспоминания Хорста Шмидта вскоре

появятся в печати. Как историк я питал к этому профессиональный ин-

12 Смерть

приходила в понедельник

терес, а как человек, также некогда

отказавшийся служить в армии, — интерес личный. В последующие годы мои пути

пересекались с супругами Шмидт на разных мероприятиях, проводившихся и в

Германии, и за ее пределами. Всякий раз рассказы Хорста Шмидта производили на

меня очень сильное впечатление, и, даже зная основные моменты его истории, я

продолжал находить все новые нюансы, дополнявшие общую картину. После одного из

таких мероприятий я спросил Хорста Шмидта, когда мы можем надеяться увидеть его

воспоминания напечатанными, и — к большому моему удивлению — в глазах его

появилось крайне скептическое выражение.

В конце 2000-го года,

завтракая вместе в бернском отеле, мы вернулись к этой теме. Хорст Шмидт сказал

мне, что подумывал о том, чтобы записать свои воспоминания о временах нацизма,

но с сожалением обнаружил, что многое просто-напросто стерлось из памяти. Это

одновременно удивило и раздосадовало его и едва не довело до отчаяния. Как он

ни напрягал память, воспоминания ускользали, что причиняло ему огромную боль.

Больше всего озадачивал Шмидта вопрос, почему хуже всего сохранилось в памяти

время, которое он провел в камере смертников и во многих других тюрьмах.

Мы поговорили о том, что,

пользуясь цитатой, можно назвать «страхом жертвы перед забвением»2,

о возможностях и попытках, подходах и форме, структуре и целях. Из того

разговора

. . . . . . . . . .

2 «Кертеш также был охвачен страхом жертвы перед забвением, едва ли не манией, которую разделял с ним и узник Бухенвальда Йорге Семпрун». Цитируется по указанному выше источнику.

Предисловие 13

и сформировался текст данной книги. Это

результат самоанализа и самоочищения, полученный в процессе болезненного

воскрешения воспоминаний и основанный на предельной искренности.

Пока продолжался этот

процесс, мы с Хорстом договорились, что я добавлю к его автобиографии некоторые

сведения общего характера, касающиеся, возможно, менее известных сторон

преследования Свидетелей Иеговы при нацизме. Прежде всего

они включают истолкование национал-социалистами поведения людей, по нравственным

соображениям отказывавшихся служить в армии, а также причины, по которым в

Конституции Федеративной Республики Германия появилась статья 4 III с оговоркой, что «никто не может быть принужден носить на

военной службе оружие против его воли».

Да, действительно, те

Свидетели Иеговы, которые отказывались во времена национал-социализма

нести военную службу, не были — даже в собственном их понимании —

провозвестниками движения сторонников мира. С другой стороны,

если продолжать рассматривать их позицию как просто проявление политического

нейтралитета, мы упустим, что они были христианами, которые в то время, когда

большинство людей погружалось в спячку, отказывались (как отказываются и сегодня)

поднимать оружие против своих соотечественников и представителей других

народов, что позиция, занятая ими при нацизме, наложила глубокий отпечаток на

всю историю Федеративной Республики Германия.

Тема «отказ от армейской

службы в период нацизма по нравственным соображениям» соблазня-

14 Смерть

приходила в понедельник

ет проводить параллели с условиями и

событиями сегодняшнего дня. Однако каждое новое поколение должно самостоятельно

отыскивать для себя ответы на вопросы своего времени. Нашим усилиям найти их и

устоять против возобновившихся призывов к оппортунизму могут содействовать

такие биографии, как биография Хорста Шмидта, и вопросы, которые мы должны

задавать очевидцам тех давних времен.

Доктор Ганс Гессе

Хюрт, март 2003

15

Хорст Шмидт, 1945 (из личного

архива)

16

17

I

Данциг. Арест

Поезд остановился у платформы

главного вокзала Данцига. Прибыл он, как обычно в те дни, с опозданием. Дорога

из Берлина через Штеттин, Штольп и Готенхафен была долгой. Почти четыреста

миль. Четыреста миль тревоги и страха, перебиваемого неотвязным вопросом:

удастся ли проскочить и на этот раз? Удалось, — военная полиция меня не

тронула. Собственно говоря, полицейские в поезде, как ни странно, даже не

объявились. Самым опасным пунктом на этом пути неизменно был Готенхафен

(Гдинген). Здесь поезд нередко досматривался военным патрулем. Я знал об этом и

потому всегда открывал окно, выглядывал наружу и, увидев, как патрульные влезают в первый вагон, торопли-

18 Смерть

приходила в понедельник

во уходил в самый

последний, надеясь, что на проверку всего состава времени им не хватит.

Последний участок пути до Данцига был коротким. Иногда же я просто сходил с

поезда и дожидался следующего, чтобы продолжить поездку. Труднее всего было

решить, что именно сделать, — первое или второе. Тот факт, что столь долгое

время все у меня шло хорошо, я могу объяснить лишь тем, что меня защищала

высшая сила.

Ну что ж, вот я и здесь, на

платформе главного вокзала Данцига. Остался только один опасный момент — билетный

контроль. Пройдя его, я, наконец, смог вздохнуть спокойно, легко затерявшись в

заполняющей улицы — их в этом городе называют Gassen, «аллеи» — толпе. Автомобильное движение здесь всегда было плотным,

тротуары заполнены толпами пешеходов, так что я с моим скромным багажом

никакого подозрения не вызывал. И напряжение, владевшее мной, стало понемногу

спадать.

Меня начали одолевать

предвкушения нашей новой встречи. Сколько уже времени мы с ней не виделись?

Четыре недели, может быть, пять? И как давно мы знали друг друга? Что-то около

восьми месяцев. Да, восемь месяцев. А между нашими встречами зияли недельные

паузы, да и длились они обычно всего три-четыре дня — от силы неделю, если все

шло хорошо. В данцигском доме ее родителей я обрел настоящее убежище.

Данциг.

Арест 19

Да, мы узнали друг друга и

полюбили. Любовь? Но допустима ли вообще любовь во время войны, во время

бедствий, когда смерть рыскает вокруг подобно рыкающему льву? Уже четыре месяца

я находился на нелегальном положении. У меня не было ни документов, ни

продуктовой карточки. Я жил тем, чем делились со мной другие, если делились

вообще, и был благодарен за то, что получал. Я находился в розыске. И знал, что

на меня ведется охота. Охоту вело гестапо, и я чувствовал, что оно буквально

наступает мне на пятки. Какая уж тут любовь? Не легкомыслие ли это? Как может

человек, попавший в такие обстоятельства, связать себя с другим человеком? Не

следует ли счесть это безответственностью? Но, с другой стороны, о какой

ответственности, о каком смысле можно говорить в такие времена? Война была

бессмысленной, убийства — бессмысленными, а много ли

смысла присутствовало в том, что людей изгоняли из собственных домов и терзали

в концлагерях? Здравый смысл тоже пал жертвой войны.

Но мы были молоды. И она была

прекрасна, полна жизни и очарования. Как же я мог не влюбиться? Я не должен был и мечтать об этом, да влюбился. Сумасшествие, безумие в

чистом виде, ибо что я собой представлял, кем был?

Человеком, на которого объявили охоту, человеком, поставленным вне закона,

изголодавшимся по покою и безопасности и так сильно жаждавшим хотя бы мгновения

любви. Но какое будущее могла иметь

20 Смерть

приходила в понедельник

эта любовь? Не была ли она попросту

безнадежной?

И, тем не менее, мы не могли

избавиться от мыслей друг о друге. Существовали своего рода узы, которые

связывали нас. Прежде всего, у нас была одна вера. Мы вместе боролись за эту

веру и намеревались держаться ее, даже если все обратится против нас. А, кроме

того, мы оба трудились на благо нашей веры. Заразительная энергия этой девушки

привела в движение и мой энтузиазм. На сей раз я, как и прежде, привез с собой

из Берлина несколько номеров нашего журнала «Сторожевая Башня», которые

предстояло перенести на матрицы и отпечатать на мимеографе. Правда, шум, создаваемый

этой машиной, делал подобное занятие опасным.

Помнится, я провел в Данциге

два дня. Было время Великого поста, 13 июня 1943-го года, когда вдруг зазвонил,

громко и неистово, дверной звонок, потом кто-то начал колотить в дверь, словно

желая проломить ее и ворваться в дом. Не помню, кто им открыл, однако незваные

гости влетели к нам, словно несомые бурей, оторвали нас друг от друга и

завопили: «Попался! Наконец-то! Долго же ты нас дурачил!». На меня градом

посыпались угрозы и ругательства. Потом они надели на меня наручники и дали

выход своей ярости, пиная меня и нанося удары. Все

происходило в суматохе и полной неразберихе. Нас распихали

по разным машинам, ожидавшим возле дома, — моих будущих тестя и тещу, их дочь,

Данциг.

Арест 21

с которой мы так сдружились, и меня. Так

мы оказались в гестаповской тюрьме Данцига.

Я и по сей день гадаю, как

случилось, что нас арестовали? Иногда я думаю — возможно, кто-то донес на меня

берлинскому гестапо. Я не утверждаю, что меня предали. Любые разговоры о предательстве

опрометчивы, и я готов протестовать, едва услышав это слово. И каждый, кто

знаком с гестаповскими методами допроса, с пытками, которые применялись в ходе

этих допросов, согласится со мной. Вполне возможно, что меня заметили еще в

Берлине и следили за мной во время поездки. Или кто-то ждал меня в Данциге, на

вокзале, и потом проследил до дома. Но кто мог знать о том, где я окажусь?

Может быть, полицейские поджидали меня у дома, где мне должны были дать приют,

каким-то образом вызнав адрес? Может, просто прождали там многие дни, не ведая

ни дня, ни часа моего появления? Я никогда не назначал встреч на определенное

время. Все это так и останется загадкой, поскольку я никогда даже не пытался

провести какого-либо расследования по этому поводу.

Едва доставив в гестапо, нас

сразу же отделили друг от друга. Меня немедля повели на допрос. Комната, в

которую я попал, была совершенно голой. Два стула — и все. Ну и еще два стола,

но они в последовавшем допросе никакой роли не играли. «Вот и он, Князь мира! —

издевательски поприветствовали меня гестаповцы. — Ты долго водил нас за нос. Но

от нас пока никто не уходил». Разумеется, это было ложью, потому что во время

дальнейшего допроса я узнал, что в одном только Берли-

22 Смерть

приходила в понедельник

не они разыскивали 10 000 человек. Они не

предложили мне сесть. И сами тоже остались стоять. Один человек передо мной,

другой сзади. Так у них было задумано. Ответов на свои вопросы они и не ждали.

Не успев ничего сказать, я получил удар, который отбросил меня на того, кто

стоял сзади. Он тут же ударил меня снова, и я полетел вперед. Так это и

продолжалось — я превратился в боксерскую грушу, по которой они наносили удары.

Надолго меня не хватило, и я упал на пол. Я попытался подняться, и мне это даже

удалось, однако меня тут же вновь сбили с ног. В конечном счете

я так и остался на полу. Да и они устали и отступились. Покричали еще, грозя

мне, а после велели увести в камеру. Где-то по пути я, должно быть, встретил

Эрми, мою будущую жену. В тот момент я ее даже не заметил. Лишь годы спустя,

когда мы снова встретились, она сказала: «Ты выглядел так, что я едва узнала

тебя!». Оказавшись в камере-одиночке, я тут же потерял сознание.

Два дня спустя я снова ехал в

поезде, на сей раз с двумя офицерами, прибывшими из Берлина специально ради

меня. У нас было отдельное купе. Непонятная была ситуация. На протяжении всего

пути я испытывал странное чувство, будто попросту нет. Я не существовал, никто

не замечал меня, даже наручников — и тех на мне не было. Наверное, мы трое

решительно никому не бросались в глаза. Два офицера вели оживленный разговор,

но ко мне не обращались ни единым словом.

Данциг.

Арест 23

Они с большим удовольствием поглощали

прихваченные с собой завтраки. То, что я был голоден, их нисколько не

интересовало. Я не получил ни крошки. Вот так я и вернулся в Берлин. На

штеттинском вокзале меня передали с рук на руки тюремному офицеру, тот усадил

меня в тюремный транспорт — «Зеленую Минну»3, как всегда называли

это средство передвижения берлинцы, — и повез в печально известную тюрьму на

Александерплац.

. . . . . . . . . .

3 Зеленая Минна / Grün Minna — просторечное

обозначение полицейского автомобиля для перевозки арестованных в Берлине (см.

сайт http://susvet.info) (прим. ред.).

24

II

Берлин. Тюрьма

на Александерплац

Так я и оказался в камере

«Алекса», как называли тюрьму на Александерплац. Каждый, проведя четыре года в

подполье, успел бы, наверное, свыкнуться с мыслью, что рано или поздно будет

пойман. Но теперь передо мной была реальность, а реальность сильно отличается

от того, какой ты ее себе представляешь. Печально знаменитая «Алекс». Ее

использовали как изолятор временного содержания, и подолгу в ней обычно никто

не задерживался. А потому в этой тюрьме отсутствовали элементарные условия и

хоть какая-то гигиена.

Я сидел на табурете и ждал.

Время от времени по коридору проходил надзиратель, загляды-

Берлин.

Тюрьма на Александерплатц 25

вая в глазок. Ощущение, что за мной постоянно

наблюдают, сковывало. Иногда тишину нарушал лязг ключей. Открывалась дверь, заключенного

выводили на допрос. Я был один, но я прочел где-то, что одиночество — приемная

Бога. И потому изоляция давала мне время на раздумье. Одна мысль постоянно

вертелась в голове. Когда придут за мной? Когда меня потащат на допрос? И каким

он будет, этот допрос? Возможно, таким же, как тот, первый, в Данциге? Нет,

вряд ли, это ничего им не даст. Они же должны задавать вопросы. Да, но какие? Я

копировал и развозил номера запрещенного журнала, «Сторожевой Башни». А откуда

я их брал? Где ночевал, в каких домах? Вот этих-то вопросов я и опасался. Какие

имена братьев по вере мне известны? Смогу ли я устоять? Я

верил в Бога, знал и чтил имя Иеговы, хотел оставаться его свидетелем и

сознавал, что ничего лучшего, чем его наставление, не существует: «...возлюби

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию

твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие

от Луки 10:27) и «Не убивай». Из-за этого-то я сюда и

попал. Я не могу быть и не буду солдатом, которому придется убивать. Я знал,

Бог на моей стороне. Но достаточно ли сильна моя вера? В те дни возможности

укрепления веры были весьма ограниченны. Каждый Bibelforscher4 — Исследователь Библии — знал лишь нескольких своих братьев по

вере и имел для чтения

. . . . . . . . . .

4 Bibelforscher — Исследователи Библии (нем.).

26 Смерть

приходила в понедельник

несколько разрозненных публикаций, — на

прогулку по духовному раю это походило мало. Конечно, у нас была Библия. Многое

из сказанного в ней постигалось с трудом, но, что касается «Не убивай», — тут

ошибиться было невозможно. И, стало быть, божественную поддержку я имел

наверняка. Я мог — и хотел — верить в Бога. И не имел права считать себя

покинутым, зная, что Правитель вселенной на моей стороне. Я имел возможность

обратиться к нему, приблизиться к нему в молитве. А его Слово — Библия — было

проверенной, надежной, вечной ценностью. Мог ли я отринуть вечные идеи,

всеобщие духовные ценности лишь потому, что, казалось, данный момент этого

требовал? Не мог. Находясь в подполье, я твердо и всецело верил в Бога, а

значит, буду верить и сейчас.

Заскрежетал ключ, дверь,

взвизгнув, отворилась. Погрузившись в размышления, я совершенно забыл о

времени. На пороге камеры стоял работавший на кухне заключенный. Он держал поднос

с двумя ломтиками намазанного маргарином хлеба и, о чудо, маленькой палочкой

сыра из Гарца, его еще называли «Золотой брусок». Мне уже доводилось слышать

разговоры о том, что раз в неделю узников «Алекса» потчуют кусочком гарцского

сыра. Значит, это правда! Появился еще один заключенный, наливший мне кофе —

или нечто кофеподобное. Затем надзиратель снова загремел ключом в замочной скважи-

Берлин.

Тюрьма на Александерплатц 27

не, и я остался наедине с собой. Ломтики

хлеба исчезли слишком быстро.

Дни шли, время тянулось

медленно. Голые стены с надписями, нацарапанными гвоздями или ногтями, стали

для меня книгой. О чем в ней говорилось? «Здесь был Карл, 10.21.41». Кто такой?

Кем был этот Карл? «Здесь был Фриц, 2.2.42». А кто такой Фриц? Что они натворили?

Были они уголовниками, политическими заключенными, может быть,

гомосексуалистами? Вообразить их Свидетелями Иеговы я не мог. Bibelforscher стен не

портят, полагал я. Или все же могли? Кто-то, вспомнивший строки из Гёте, написал: «Кто с хлебом слез

своих не ел, кто в жизни целыми ночами на ложе, плача, не сидел, тот

незнаком...»5. Его, должно быть, прервали — цитата осталась

незаконченной.

Я всматривался в окно, норовя

хоть мельком увидеть небо, проблеск свободы. Зарешеченное окно находилось выше

уровня глаз. Небо за ним синее или серое? Разглядеть было невозможно. Стекло,

похоже, никогда не мыли. Всякому, кто хотел взглянуть на тюремный двор,

приходилось забираться на табурет. Но это запрещалось и каралось очень строго,

да и смотреть там было, в сущности, не на что.

Единственное, чего здесь было

в достатке, так это времени. Но что делать со временем в тюремной камере в

компании самого себя человеку, лишенному всего? Я всегда был жаден

. . . . . . . . . .

5 Перевод Ф. И. Тютчева (прим. ред.).

28 Смерть

приходила в понедельник

до чтения, но здесь какое бы то ни было печатное слово отсутствовало. Я любил работать

руками, но здесь не было и работы. Это место предназначалось для усмирения

закоренелых преступников. Назначение его, я полагаю, состояло в том, чтобы

доводить заключенного до состояния, в котором он лишается способности логически

мыслить. Я, не доживший еще и до 23-х лет, без сомнений чувствовал, что именно

это со мной и может произойти.

Эрми. Как я познакомился с

нею? Я сразу почувствовал, что меня влечет к ней, хоть это и было недопустимо.

Однако любовь сильнее рассудка. Мы шли с ней по Данцигу, по улице Моттлау. Было

холодно, стояла ясная зимняя ночь. Яркие звезды мерцали в небе, но уличные

фонари не горели, как и полагалось во время войны. Свет их мог привлечь

вражеские бомбардировщики. Катера и лодки тихо прорезали воду, знаменитое

сооружение Крантора — хлебного рынка — высилось над нами темным силуэтом,

вырисовываясь на фоне неба. Мы были одни и были счастливы. Почти не прибегая к

словам, мы сказали друг другу все. Впрочем, нет, кое-что я все же сказал ей

вслух: «Если эти времена когда-нибудь закончатся и мы

останемся живы, я женюсь на тебе». Она посмотрела на меня и ничего не ответила.

Она принципиально не хотела полагаться ни на какие обещания. Мы пошли дальше.

Полицейский патруль миновал нас, не остановив. Нам не пришлось притворяться

молодыми влюбленными — мы были ими. И патруль пропустил нас. Любовь

Берлин.

Тюрьма на Александерплатц 29

во времена мрака. Любовь и страх. Что за

странная парочка.

Гебюде на берегу Данцигского

залива. Далеко простирающийся плоский широкий берег, который захлестывают волны

Балтийского моря. А за пляжем белые песчаные дюны с мельчайшим, какой только

можно вообразить, белым песком. И все это купалось в сверкающем солнечном

свете. Ни единой души на целые мили вокруг — только я и Эрмина! Было ли это

свободой, если она сопровождалась постоянным страхом? Любая свобода могла закончиться

сразу за этими дюнами. Или за лесом Лангфура, посреди которого жили дед и бабушка

Эрми. Мы с ней подолгу бродили по этому лесу. Мы были одни, и никто больше нам

не был нужен. И прогулки по берегу в Цоппоте, где мы стояли, вглядываясь

в дали Балтийского моря. Мечты. Осуществится ли когда-нибудь хотя бы

одна из них? Пройдет очень долгий срок, прежде чем это произойдет. А то время

не предназначалось ни для счастья, ни для любви. Это было время опасности,

неопределенности, лишений и смерти.

Ключ загремел вновь, дверь

камеры распахнулась. Стоявший на пороге надзиратель приказал: «Давай. Пора на допрос!».

Я знал, что меня будут допрашивать, но когда настал этот момент, в памяти

всплыли события допроса в Данциге, и меня стало подташнивать. Как все пройдет

на этот раз?

Их было двое, гестаповцев,

всегда по двое. Они встретили меня такими словами: «Не пытайся уклоняться от

наших вопросов. Не пытайся врать. Сам знаешь, мы не дураки.

Ты можешь

30 Смерть

приходила в понедельник

избавить себя от множества неприятностей.

Так вот, мы хотим знать, кто давал тебе "Сторожевую Башню?"». Я

молчал. Что я мог им ответить? Они начали кричать на меня, вернее рычать. Я

продолжал молчать. Потом на меня обрушился первый удар, за ним последовали

другие. Они начали зачитывать мне длинный список имен, спрашивая после каждого:

«Ты его знаешь?». К моему изумлению, оказалось, что им известно огромное число

братьев, со многими из которых я не был знаком лично. Впрочем, многие из них

уже находились в тюрьмах и концлагерях. Я, надеясь воспользоваться этим,

называл некоторых из упомянутых. Но, разумеется,

обмануть гестаповцев не удалось. «А, так ты врешь нам! От этих людей ты

получать журналы не мог!». Снова началось избиение. По счастью, не такое

безжалостное, как на первом допросе. Что я мог сделать? Называть какие-либо

имена я не хотел. И мне пришла в голову мысль. Я сказал, что ездил за журналами

в Швейцарию. Я не думал, конечно, что они поверят, просто надеялся получить

недолгую передышку и на короткое время избавить себя от побоев. И произошло

нечто необычное. Меня отвели в другую комнату и оставили в ней под присмотром

охранника. Похоже, гестаповцам потребовалось что-то обсудить наедине — больше я

их в тот день не видел. Через какое-то время охранник отвел меня обратно в

камеру.

Берлин.

Тюрьма на Александерплатц 31

Камера была убогая. Однако в тот миг я

радовался вновь оказаться здесь, радовался возможности побыть одному. Мне нужно

было снова прийти в чувства, собраться с мыслями, спросить себя: «Правильно ли

я действую?». Для возвращения в нормальное состояние человеку необходимо

некоторое время. Вернулся надзиратель, приведя с собой работавшего на кухне

заключенного, который принес еду. Я на это не рассчитывал — время раздачи пищи

уже прошло. Я протянул свою миску, и мне вернули ее наполненной супом. Суп был

картофельный — или претендовал на такое звание. По счастью, еда не значила для

меня много. Ее отсутствие не было горчайшим из выпавших на мою долю испытаний,

хотя я и похудел до 49 килограммов — это при моем-то не маленьком росте.

Но бывали испытания и похуже.

Например, все, что касалось личной гигиены, оказалось попросту ужасным. Однажды

я понял, что уже не один в моей камере. Я ощутил дикое отвращение, оттого что

по всему телу что-то ползало. Нестерпимый зуд охватил голову и все тело. Я

разделся. К несчастью, я носил вязаную нижнюю рубашку. На ней отчетливо

различались маленькие движущиеся пятнышки. Я предположил, что это вши. Так

состоялась моя первая встреча с этими насекомыми, и я решил, что должен с ними

разобраться. И приступил к охоте. Но даже после многочасовых поисков полностью

избавиться от ползучих тварей не удалось. Не-

32 Смерть

приходила в понедельник

которые предпочли остаться со мной. Ну что ж,

оказывается, и ко вшам можно притерпеться. По крайней

мере, мне пришлось.

Было уже поздно, день

подходил к концу. Внезапно снова загремели ключи, дверь открылась, и я увидел

тюремщика: «Шмидт, выходи! Пора на допрос!». Я вскочил с нар. Посреди ночи —

это дурной знак! Час поздний, рабочее время закончилось. Впрочем, ничего

нормального здесь ожидать не приходилось и вскоре я вновь

оказался перед той же неразлучной парой гестаповцев. В здании тюрьмы

стояла зловещая тишина. Однако двое времени попусту тратить не стали. Пересыпая

обычные слова ругательствами, они кричали: «Вшивый врун! Мы почти поверили

тебе. Мы собрались отвезти тебя на швейцарскую границу, чтобы ты показал нам,

где тебе передавали "Сторожевую Башню". Но мы все проверили и

выяснили, что ты опять соврал. Ты получал журналы где-то еще. Это ясно».

И они начали избивать меня, швыряя поочередно друг к другу, пока я, наконец, не рухнул

на стул. Все окружающее внушало мне страх и отвращение. Снаружи уже наступила

тьма. Я находился в голой конторской комнате со столами, стульями и полками,

уставленными бесконечными рядами папок. Окно было закрыто шторами — как и

полагалось по военному времени. Я запомнил свисавшие с потолка тусклые

конторские лампы зелеными абажурами. И тени двух гестаповцев, беспокойно

метавшиеся по стенам вверх

Берлин.

Тюрьма на Александерплатц 33

и вниз. Все казалось жутковатым и

призрачным. Впрочем, я почти ничего не замечал. Да, я слышал голоса, но смысл

произносимых слов воспринимал смутно. Я ощущал пинки и

удары, но будто сквозь туман. Все как-то отдалилось и утратило значение.

В конце концов

они сдались. Думаю, они просто не понимали, что еще можно со мной сделать. Быть

может, все, чего они от меня хотели, — это услышать жалкие «да» или «нет». Меня

вернули в камеру, и там я упал, совершенно обессиленный, на нары, желая лишь

одного — покоя. Охранник не сказал ни слова. Наверное, он не в первый раз видел

возвращавшегося с допроса человека и, думаю, мог даже испытывать ко мне чуточку

жалости. Было далеко за полночь.

После этого меня допрашивали

еще множество раз, но уже без такого рукоприкладства. Они орали, поливали меня

ругательствами, но больше не били. Да и происходили эти допросы в обычное

рабочее время. Их следствие, судя по всему, пошло в каком-то другом

направлении.

34

III

Берлин. Тюрьма

в Моабите

Посреди тюремного двора

стояла «Зеленая Минна». Меня вывели из камеры и

затолкали в крытый кузов. Там уже сидело несколько заключенных. Куда нас

повезут, никто не знал. Скорее всего, в другую пересыльную тюрьму, может быть,

ту, что находится в районе Моабит. Так оно и оказалось. Для меня на тот момент

важно было только одно — освободиться из лап гестапо. Отныне я находился под

юрисдикцией суда. Конечно, дисциплина и здесь была строгой, как всегда, но

законы, по крайней мере, соблюдались. Хотя бы не было произвола.

Меня передали надзирателю,

который отвел меня в комнату, где выдавали тюремную одежду. Именно в этом я

нуждался больше

Берлин.

Тюрьма в Моабите 35

всего, потому что со времени ареста я не

имел возможности сменить нижнее белье, рубашку или что-либо еще. Я стоял перед

заключенным, который выдавал одежду со склада. Внезапно тот завопил: «У этого

парня вши!». И все мгновенно переменилось. Чего в Моабите не допускали ни под

каким видом, так это вшей. У меня тут же отобрали всю одежду, а самого

отправили на дезинфекцию, на избавление от вшей. Больше я своей одежды не видел

до того дня, когда предстал перед Народным судом. Итак, меня препроводили в

душ. Какое же это было чудо! Слова не в состоянии передать наслаждение, которое

испытывало мое тело под струями теплой воды. Как я соскучился по возможности

просто принять душ! Вспоминая ту пору, я понимаю, что за все время заключения

побывал под душем только дважды.

Потом настал черед

парикмахера. Он обрил меня так основательно, что на всем теле не осталось ни

единого волоска. Это было унизительно, но необходимо. Избавление от вшей

показалось мне счастьем. И вот я в камере, одетый в тюремную одежду, лишившимся

всех волос, жаждущий узнать, как же я выгляжу. Однако зеркала здесь не было!

Так или иначе, жизнь вновь

пошла обычным порядком: утреннее умывание, завтрак, обед, ужин. Поскольку здесь

никакого затемнения на окнах не было, свет в камерах выключали с заходом солнца

— из-за боязни ночных авианалетов. И все же эта камера отличалась

36 Смерть

приходила в понедельник

от той, в которой я сидел прежде. Она была

чище. Каждое утро мне выдавали щетку, чтобы подмести пол. И никакие надписи не

украшали стен. Стало быть, читать стало совсем уж нечего...

Я родился в Любеке. Город отнюдь не значительный — в каком

бы то ни было смысле. Мое рождение здесь в 1920-м году никакого значения ему не

прибавило. И ныне я не считаю этот город родным. Родным для меня стал Берлин.

По сей день, если меня спрашивают, откуда я родом, я отвечаю: из Берлина.

Любек расположен на

прелестных склонах Вихенских гор. Правда, «горы» эти поднимаются ввысь не более

чем на 300 метров, так что, думаю, они, скорее, достойны

называться холмами. Зато склоны этих холмов украшены живописными лесами. К

северу от города лежит открытая, широкая, пересеченная узкой полосой канала

Миттельланд равнина, которая тянется до самого Северного моря. На обязательной

для всякого города рыночной площади стоят собор, ратуша и школа. Промышленность

в городе несерьезная — пивной завод да сигарная фабрика. Жители окрестных

деревень вручную крутили сигары — такое у них было домашнее производство.

Помимо этого все вращалось вокруг земледелия — неподалеку от города

располагались большие фермы и несколько крупных поместий. Теперь того дома, где

я родился, уже нет. Его снесли, а там, где он стоял, тянется автострада. Но и

это шоссе обходит город стороной, так что он стал не более оживленным, чем был

в мои дни.

Берлин.

Тюрьма в Моабите 37

Ко дню моего появления на

свет мой дед по матери, носивший фамилию Виндхорст, давно уже умер. Он оставил

четырех детей: Вильгельма, Мими, Эмми и мою мать, Фриду. Брата матери Вильгельма,

я никогда не видел, он погиб в одном из последних сражений Первой

мировой войны. Я вырос на руках бабушки. Почему мои родители не оставили меня

на своем попечении, я так никогда и не узнал. Возможно, это было как-то связано

с их работой или с тем, что в последовавшие за Первой

мировой голодные годы растить ребенка было проще в деревне, чем в таком большом

городе, как Берлин.

Когда умерла бабушка, мне

было около трех лет. Три сестры, в том числе и моя мать, посовещались о том,

кто из них возьмет к себе ребенка. По-видимому, мои родители все еще не могли

позволить себе этого, тем более что к тому времени в Берлине у меня появился

новорожденный брат. А ко всему прочему я, как потом рассказывали, плакал и

твердил: «Хочу жить в Берлине, у тети Эмми!». Мое желание сбылось. Сестра моей

матери, Эмми, взяла меня к себе в Берлин и стала для меня новой мамой. Вот так

я и превратился в берлинца. А районом, в котором я вырос, стал Шонеберг — там у Эмми была небольшая квартира на Колонненштрассе. И

никто никогда не напоминал мне больше о моих настоящих родителях.

Берлин был огромным. Этот

город приводил меня в восторг, и я намеревался его покорить. Моей приемной

матери приходилось не сладко. Ей нужно было работать, добывать деньги — много

ли времени могла она уделять мне? Впрочем, когда мы переехали на Роннештрассе,

в район

38 Смерть

приходила в понедельник

Берлина, который назывался Шарлоттенбург,

у меня появился и папа. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что все

произошло как-то вдруг, но, разумеется, приемная мать готовила меня к

переменам. Так или иначе, я обзавелся отцом, и никаких проблем у меня с ним не

возникло. Думаю, я принял его мгновенно. Тем более, почти сразу после этого я

пошел в школу. Учиться в школе и не иметь, в отличие от всех прочих, отца, было

бы очень неловко. По крайней мере, в те времена. Тем более,

что мама не давала ни единого шанса просто даже дружбе с кем-либо, кто не

принимал бы всей душой ее «сына».

Возвращаясь к этому, я

уверенно могу сказать, что Рихард Цеден стал мне отцом — настоящим отцом. Я

никогда не имел повода чувствовать, что я не настоящий его сын. О том, что он

еврей, я узнал как-то мимоходом и не придал этому никакого значения. Я часто

спрашиваю себя — что бы со мной стало, не будь его рядом? Он был немецким

евреем и, скорее всего, именно таковым себя и считал. Родившийся в 1887-м в

Магдебурге, он еще молодым человеком перебрался в Берлин. Его родители открыли

ломбард неподалеку от знаменитой больницы «Шарите». Судя по тому, что он мне

рассказывал, дела у них шли очень хорошо. Клиентами его родителей были по

преимуществу студенты-медики из «Шарите» — молодые люди из обеспеченных семей.

В те времена они жили так: если чек от родителей запаздывал или если молодой

человек проводил в городе пару бурных ночей, он закладывал что-нибудь у

Цеденов. Ломбард ничем особенно не рисковал — люди почти всегда выкупали свои

заклады.

Берлин.

Тюрьма в Моабите 39

Особой привязанности к

родительскому дому мой отец не испытывал. Да и появлялся в нем редко. Он

оказался отвергнутым за то, что женился на христианке, не еврейке. Не думаю,

что его родители хотя бы раз пригласили мою мать в гости, а уж я у них точно ни

разу не был.

Да, так что стало бы со мной,

не будь его рядом? И много ли хлопот доставлял я ему? Ответов на эти вопросы я

не знаю. Я принял его, я его уважал и даже любил и никогда его не забуду. Наверное,

он по-настоящему любил мою мать, ведь женился на ней, зная, что у нее есть

ребенок, мальчик, пусть даже и не ею рожденный. Он сильно повлиял на мое

отношение к жизни. Думаю, это он научил меня свободе, — тому, чего во времена

нацизма уже не существовало. И по сей день уроки, которые он мне преподал,

заставляют меня противиться любому виду принуждения. Для меня всегда наивысшее

значение имела — и имеет — терпимость. И этому тоже научил меня мой отец. Собственно

говоря, большей частью моих взглядов на жизнь я обязан именно ему...

Жди, думай, размышляй. Тот,

кто сидит в одиночной камере, волей-неволей начинает строить предположения. А домыслы способны сбить с толку и смутить разум. О чем тут

думать, чего ожидать? Вот сидишь ты один-одинешенек, часами, днями, месяцами,

поговорить не с кем. Ты просто ждешь, ждешь и ждешь. Чего? Правосудия? Какое

правосудие может быть в неправовом государстве?

Правосудие без любви только ожесточает. А любви тебе, разумеется, ждать не от

кого. Тяж-

40 Смерть

приходила в понедельник

ких испытаний — да. И я начал размышлять о

моей вере. Я читал где-то, что вера без любви делает человека фанатиком. Но как

можно любить своих мучителей? Я не был к этому готов, по крайней мере, тогда.

Власть без любви творит насилие. Что ж, это я уже испытал на своей шкуре.

Постепенно ты утрачиваешь

ощущение времени, просто приспосабливаешься к свету и тьме. Сразу после ужина,

около шести, свет выключается. Завтрак, обед, ужин — вот все, за что тебе

остается цепляться. Некоторые заключенные, чтобы не потерять счет времени,

царапали на стенах черточки.

Эти жалкие тюремные камеры!

Семь разных камер поочередно становились моим «домом», и все выглядели

одинаково. Сколько я помню, они были три-четыре метра в длину и около двух в

ширину. К стене каждой крепилась откидная кровать с соломенным матрасом и

грубым одеялом в сине-белом пододеяльнике, который меняли раз в месяц. Какое-то

подобие подушки. В противоположном конце камеры — прикрепленный к стене столик

и стул либо табуретка. Полка с металлической миской и ложкой. Ножей и вилок нам

не полагалось, да и нужды в них не было никакой. В углу у двери — отвратительно

вонявшая параша. Разумеется, никакого унитаза.

Час за часом я прохаживался

от двери к окну и обратно. Наверное, такие же чувства владеют зверем, запертым

в клетку. Ты не можешь

Берлин.

Тюрьма в Моабите 41

просто сидеть сиднем

на жестком стуле, рано или поздно тебя охватывает потребность хоть немного

размять конечности. Если повезет, тебя три раза в неделю выведут в тюремный двор

на получасовую прогулку. Читать нечего. Когда в замке поворачивается ключ, ты

обязан вскочить на ноги, отпрыгнуть к стене под окно и отбарабанить:

«Заключенный Хорст Шмидт, арестован за противодействие военным усилиям нации,

уклонение от призыва и незаконную деятельность, связанную с Международным

Обществом Исследователей Библии». Судебный следователь постановил, что я должен

представляться именно таким образом, повторять всю эту чушь каждый раз, как

открывается дверь моей камеры. Если возникавший на пороге охранник уже знал

меня, он просто отмахивался, однако я никогда не мог позволить себе пренебречь обязанностью повторять эти слова.

Много времени утекло, прежде

чем я предстал перед судебным следователем, да никакого следствия, в общем-то,

и не велось. Меня лишь ознакомили с выдвинутыми против меня обвинениями. Я был

возвращен в камеру, чтобы, вероятно, иметь возможность подумать о них.

Уклонение от призыва в армию каралось смертью; нелегальная деятельность

приводила, как правило, к длительным срокам тюремного заключения; а

противодействие военным усилиям нации трактовалось чрезвычайно гибкой статьей

закона, ко-

42 Смерть

приходила в понедельник

торую можно было применить к чему угодно.

Я, собственно говоря, чего угодно и ожидал, и потому, вконец запутавшись,

тревожился только одним вопросом: «Когда же это произойдет?»...

Мы с приемными родителями в

очередной раз переехали. В Шпандау. Я этого не одобрил. Шпандау! Разве это

Берлин?! Пригород, не более того. Шпандаунцы — никакие не берлинцы. Они жаждут независимости.

Они и частью Берлина-то стали только в 1920-м году. И нам придется жить здесь.

Я вынужден был сменить школу, а ведь мне только-только удалось привыкнуть к старой. Просто отчаяние! Но, увы, права голоса я не имел.

Найти жилье в те дни было очень

трудно. Я однажды слышал разговор родителей на эту тему. Им предложили очень

хорошую квартиру. Но требовалось заплатить задаток в 500 рейхсмарок — большая

по тем временам сумма, больше, чем у нас было, да и сам переезд обошелся бы

недешево. В общем, мы переехали в Шпандау, на Брудерштрассе. Квартира в новом

квартале, на первом этаже, с печным отоплением. Потолки в ней были не такие

высокие, как в прежней, полы

страшно холодные. Я часто слышал, как мама говорила: «Это ненадолго».

Как бы там ни было, я покинул

и Шарлоттенбург, и Роннештрассе и очутился в новой школе. С одноклассниками я

поладил быстро, но что-то моим родителям в этой школе не нравилось. Что именно,

я не знал, но слышал разговоры о том, что «мальчика надо перевести в другое

место». Опять! В школе, о которой они подумывали, девочки и мальчики учились

вместе. Для меня это было но-

Берлин.

Тюрьма в Моабите 43

вым. Возник вопрос: не слишком ли эта

школа коммунистическая? А с другой стороны: не слишком ли нацистская моя

теперешняя школа? Все эти дебаты происходили без моего участия. Да и что бы я

мог сказать в моем-то возрасте? Я в подобных вещах не разбирался. В результате

меня все-таки перевели. И посадили рядом с девочкой. Никаких проблем у нас по

этому поводу не возникло — ни у нее со мной, ни у меня с ней. Она к этому уже

привыкла. А я вовсе не находил ее такой глупой и бестолковой, какой, по словам

мальчишек, является каждая девчонка. И вообще, мне здесь нравилось — особыми

требованиями по части дисциплины нас не донимали, отношение к ученикам было

дружелюбное, а преподавание велось так же, как в любой другой школе.

Я и сейчас помню тогдашние

школьные экскурсии — три или четыре дня мы проводили в

несу над рекой Шпрее. Для меня это было переживание

совершенно новое, я на такое и надеяться не смел.

Целый день кататься на лодке — как замечательно! Шпрее разделялась на множество

рукавов, за каждым ее поворотом открывались новые виды. В лодку запрыгивали

лягушки, девчонки визжали, что страшно веселило нас, мальчишек. Две ночи мы

проводили под открытым небом — разумеется, на благопристойном расстоянии от

девочек. Время летело, и путешествие заканчивалось, увы, слишком быстро.

До этого — а мне уже было лет

девять или десять — меня постоянно окружали, если так можно выразиться, высокие

стены. Вход охраняли родители, и ничто, способное потревожить меня или

повредить мне, за эти стены не допускалось. Ни

44 Смерть

приходила в понедельник

единого облачка в небе, вечное сияние

солнца. Но потом начали собираться тучи. Поначалу просто облачка. Как-то раз я

шел с ранцем за плечами из школы, предвкушая свободный вечер. У меня было,

конечно, домашнее задание, но не слишком сложное. Поэтому я собирался потратить

время на дела более важные и, наверное, мечтал о них на ходу.

И тут совершенно неожиданно

дорогу мне преградил какой-то мужчина. Решительно мне не знакомый. Он схватил

меня за руку и сказал: «Я твой отец. Теперь ты будешь жить со мной». Я так и

замер. Поначалу у меня вообще никакого отца не было, потом отец появился, и

вдруг их стало целых два! Так не бывает. Он потащил меня за собой, а я,

разумеется, заорал во все горло. Не знаю, как это случилось, — наверное, кто-то

известил маму о том, что происходит, — и она появилась. Взрослые обменялись

несколькими сердитыми фразами, после чего мама с обычной своей решительностью

подхватила меня и повела домой.

Однако на этом дело не

кончилось, потому что мужчина и вправду оказался моим папой. Моим отцом, о

существовании которого я до того времени ни малейшего понятия не имел. Для того

чтобы завоевать мое сердце, он избрал способ явно не самый лучший — схватил

меня на улице за шиворот и поволок за собой! И поскольку этот способ не

сработал, мои биологические родители решили вернуть ребенка через суд.

Судебные дела имеют

обыкновение тянуться и тянуться — и это дело также не составило исключения.

Нацисты в то время к власти еще не пришли, так что козыри, позволявшие легко

выи-

Берлин.

Тюрьма в Моабите 45

грать дело, у моих биологических родителей

отсутствовали. В конце концов, суд вынес решение. Я был оставлен с моими

родителями, то есть с теми, кто вырастил меня, подготовил к жизни и так далее.

Но, помимо этого, суд постановил, что, пока стороны не придут к окончательному

соглашению, мне надлежит время от времени посещать биологических родителей. Так

между нами начала появляться связь — впрочем, лишь временная. Нынешние отец и

мать не заставляли меня совершать эти визиты, просто напоминали о них время от времени

из чувства долга — и все. Что же касается меня самого, я никакого желания

бывать там не испытывал и отговаривался тем, что учеба в школе и домашние

задания не оставляют мне времени для подобных встреч. Это отчасти было правдой,

поскольку биологические родители мои жили довольно далеко от нас. Одна дорога к

ним занимала больше двух часов. Мы, как я уже говорил, жили в Шпандау, на

западе города, а они в Штралау на востоке. Для меня этот путь был очень

неблизким.

При первом посещении их дома

я узнал, что у меня, оказывается, есть три брата и сестра — естественно, все

младше меня. Мы не старались избегать друг друга, да, собственно, и причин для

этого не было. Они были со мной вполне приветливы, как им, вне всяких сомнений,

и велели. Но никакого взаимного тепла между нами не возникло. Так что

какие-либо побудительные причины навещать биологических родителей у меня отсутствовали.

Все в них представлялось мне странным. Атмосфера их дома подавляла, да и жили

они иначе, не так, как мне нравилось. Я к такой жизни привыкнуть не мог — или

не хотел.

46 Смерть

приходила в понедельник

Со временем все уладилось

само собой — более к моему удовольствию, чем к удовольствию моих биологических

родителей. Я навещал их все реже и реже, а там и вовсе перестал. Родители

больше не донимали меня напоминаниями, биологический отец тоже. Что до меня, я

и вовсе об этом не думал. Я учился в школе, выполнял домашние задания, играл с

соседскими детьми и ходил на прогулки с мамой и папой.

Отцу приходилось каждый день

ездить на работу подземкой до станции «Зоопарк». Он работал продавцом в

магазине мужской одежды. В элитном магазине. Владелец его был, как и мой отец,

евреем. В те дни люди работали и по субботам, и в четыре предшествовавших

Рождеству воскресенья. Магазин стоял прямо напротив Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche («Мемориальной церкви кайзера Вильгельма»)

на углу Тоенценштрассе. Рядом с этим относительно небольшим магазином

находилось прославленное «Романское кафе», излюбленное место многих художников,

которое часто посещали знаменитости того времени — писатели, поэты, критики — и

определенное число тех, кто только собирался стать знаменитостью. Отец часто

упоминал имена Эриха Кестнера, Маши Калеко, Альфреда Керра и другие, мной

позабытые. Нацисты ко многим из них относились с неодобрением. Впоследствии

одним было велено помалкивать, другие эмигрировали.

Семья моей приемной матери

принадлежала к евангелической церкви. Правда, я не припоминаю, чтобы мы с ней

ходили в церковь. И совершенно не могу представить, чтобы она делала это

Берлин.

Тюрьма в Моабите 47

в одиночку. Молиться я научился дома, и

молитва у меня была самая обычная: «Мал я и сердцем чист...». Но сердце мое

заполнял не столько Бог, сколько мать и отец. Разумеется, мы праздновали Рождество

и дарили друг другу подарки. Всем нам ужасно нравилась елка и блестки на ней, а

я настаивал еще и на цветных стеклянных шариках и получал их. Никто никогда не

говорил о Рождестве, как о празднике христианском. Напоминал об этом лишь

граммофон пластинкой с рождественскими гимнами. На Пасху мы по традиции выходили

из дома и разыскивали в ближних кустах и зарослях пасхальные яйца. Я занимался этим

очень рьяно, но, полагаю, без большого умения, потому что наша собака обычно

находила их раньше, чем я.

Был один случай, когда отец

спросил, не хочу ли я посетить праздник под названием Ханука. Хануку называют

еврейским Рождеством, хотя с Рождеством она ничего общего не имеет, если не считать

того, что отмечается тоже в декабре. Это праздник, посвященный памяти восстания

Маккавеев и очищению иудейского Храма в 165-м году до

н.э. Праздник очень торжественный — с горящими

семисвечниками, пением, из которого я, правда, ни слова не понял. Меня туда

отвела жившая по соседству еврейка-учительница. Родители остались дома.

Размышляя об этом сейчас, я

прихожу к заключению, что религия в нашей семье особо важной роли не играла.

Так почему же мои родители стали Исследователями Библии? Что заставило их присоединиться

к этой вере и с такой преданностью служить ей?

48

IV

Суд в Данциге

Надзиратель крикнул: «Шмидт!

Завтра встаешь рано. В шесть утра тебя увозят».

Снова дорога! И ни слова о

том — куда. Ни слова о том — почему. Впрочем, догадаться не трудно. Скорее

всего, меня повезут в Данциг. Но я не был уверен.

Так или иначе, наутро меня

вывели из камеры и выдали провизию на дорогу: хлеб с ломтиками колбасы! И мы

поехали — мы, поскольку в «Зеленой

Минне» сидели и другие заключенные, — на Силезский железнодорожный вокзал. Меня

это озадачило, потому что поезда на Данциг отправлялись не с Силезского

вокзала, а с Штеттинского. Куда же меня на

Суд

в Данциге 49

самом деле

повезут? Тюремный вагон был последним в составе. Назвать его удобным никто бы

не рискнул — вагон делился на маленькие, похожие на клетки, купе. В каждом

имелась деревянная скамья, на которой умещались два человека. Окна заменяла

узкая прорезь под потолком — приток воздуха она обеспечивала, но разглядеть

сквозь нее что-либо было невозможно. Меня поместили в такую клетушку с еще

одним заключенным примерно моих лет. Он походил на человека, от которого можно

было ожидать некоторой цивилизованности, но, к сожалению, его занимала лишь

одна-единственная тема. Всю дорогу он бормотал о том, как замечательно поест,

когда его выпустят на свободу.

Поезд доставил нас в

Лицманштадт (Лодзь). Что будет со мной здесь? Охрана вывела заключенных из

вагона, сковав по двое. В таком виде мы и прибыли в местную тюрьму. А на

следующее утро вернулись в тюремный вагон и путешествие

продолжилось. Мой друг-гурман куда-то исчез, его сменил новый попутчик.

И к вечеру мы добрались до Данцига, как я и предполагал.

На дорогу от Берлина до

Данцига у нас ушло два дня и ночь. И вот я снова стою посреди тюремного двора.

Выглядел я, надо полагать, ужасно — немытый, усталый, осунувшийся. К тому же обритый наголо в Моабите из-за вшей. Я стоял там, не имея

никакого понятия о том, что меня ожидает. И вдруг ко мне подкатилась и замерла

у моих ног луковица.

50 Смерть

приходила в понедельник

Я удивленно оглянулся, потом

быстро наклонился и поднял ее. У заключенного почти не бывает времени подумать,

он должен за долю секунды оценить ситуацию и быстро воспользоваться ею. А

случилось следующее — меня узнал брат по вере, поляк, и мгновенно пожертвовал

мне свое сокровище.

Луковица. Чем ценна луковица?

Это известно любой домашней хозяйке. Луковица делает блюдо более вкусным,

добавляет аромат, она полезна для здоровья. Но здесь, в тюрьме, ценность ее

возрастает бесконечно. Эта луковица сказала мне, что рядом находится один из

моих братьев, готовый помочь, человек, разделяющий мои убеждения. Ты не одинок!

И никогда одиноким не будешь! Наш Бог по-прежнему с нами и всегда отыщется

человек, готовый тебя поддержать. Вот что сообщила мне обыкновенная луковица!

Я спрятал ее, а несколько

позже разделил на кусочки и съел вместе с оставшимся хлебом. Ножей у нас,

разумеется, не было. По щекам моим катились слезы — конечно, не только из-за

лука.

В Данциг меня привезли

потому, что здесь должен был состояться суд над Эрми и другими. Меня же суд

намеревался заслушать как свидетеля. Какие вопросы мне задавали

и что я на них отвечал? Об этом у меня никаких воспоминаний не

сохранилось. Наверное, вопросов было не так уж и много. Впоследствии мои братья

рассказали мне, как потряс

Суд

в Данциге 51

их мой вид. Выглядел я и впрямь ужасающе:

ни единого волоса, впавшие от голода щеки, совершенно изнуренный, одетый в

обвисшую, никого не красящую тюремную одежду. В такого определенно с первого взгляда

не влюбишься, — а мне так хотелось показаться Эрми привлекательным.

Настоящим заключенным в

данцигской тюрьме меня не считали. Я оказался здесь лишь для того, чтобы дать

показания суду. Поэтому меня не держали в камере постоянно, а определили прислуживать

на кухне — работа, которую жаждал получить каждый заключенный. Покидать

тюремный блок ты права не имел, но в пределах его мог передвигаться свободно.

После того как разносился обед, тебя снова запирали в камере, то же самое

происходило и по окончании всей работы. И все-таки это давало ощущение свободы,

пусть и ограниченной. Да и надзиратели вели себя чуть дружелюбнее, они даже

уважили мою просьбу о переводе в другую камеру, получше.

Скоро я обзавелся тряпицей, которую использовал как маленькую скатерть, и

пустой маленькой жестянкой, куда посадил растения — и те даже зацвели. Охрана

поглядывала на мои цветы не без раздражения, однако молчала.

На кухне нас, заключенных,

работало трое. Мы не только раздавали еду. Предельная важность придавалась

чистоте. Все должно было сиять. Похоже, для тюремных надзирателей было вопросом

чести добиться того, чтобы

52 Смерть

приходила в понедельник

именно их блок оказался самым лучшим и

чистым из всех, чтобы в нем царил образцовый порядок. Однажды наш надзиратель

принес целую коробку коричневого крема для обуви, а в придачу еще несколько

зубных щеток. По-видимому, у него имелись хорошие связи, поскольку в те,

последние уже, годы войны раздобыть все это было почти невозможно. Он хотел,

чтобы мы смазали линолеумный пол блока обувным кремом, а затем отполировали

зубными щетками. Полировать полы, ползая на коленях по бесконечным коридорам,

было невероятно утомительно. Но, когда полы подсохли и засияли, то засияли и

мы, а с нами и наш надзиратель. И всякий раз, как он заступал на дежурство, мы

могли забыть о голоде.

Даже тюремная жизнь имеет

свои смешные стороны. Один из работавших на кухне заключенных был двоеженцем,

за что и оказался в тюрьме. У него были прекрасные черные волосы — впрочем, чем

дальше, тем сильнее они выцветали, становясь все более светлыми. И это сделало

его предметом множества издевок. Как-то раз он получил

передачу, в которой среди прочего обнаружился тюбик зубной пасты, новый,

неиспользованный. «Повезло тебе! — сказал я ему. — Зубная паста вещь полезная».

«Это не зубная паста, — ответил он. — Это табак». И действительно, в тюбике

оказался табак. Как ухитрился кто-то набить тюбик из-под зубной пасты табаком,

а потом придать упаковке первозданный вид,

Суд

в Данциге 53

я никакого представления не имею. В некоторых

отношениях «уголовники» были явно умнее нас, остальных заключенных.

Не помню, сколько времени я

проработал на тамошней кухне, но помню, что довольно долго. А после произошло неизбежное — меня отвезли обратно в Берлин. Правда, на этот

раз через Штеттин и без ночной остановки. Спали мы прямо в поезде. Ощущение не

из приятных.

54

V

Берлин. Снова

Моабит

Конечным пунктом был Берлин —

пересыльная тюрьма в Моабите. Время, проведенное в Данциге, стало для меня

отдыхом, а тамошняя тюрьма — санаторием. Теперь жизнь вернулась в прежнюю

колею. Утром — умывание. Завтрак, обед, ужин. Свет выключается. Энергию следует

экономить. Наверное, это было правильно, поскольку окна камер ничем не

закрывались, а воздушные налеты всегда представляли угрозу.

Затем произошло нечто

неожиданное. Мне дали работу, я бы сказал, «занятие». Обычно заключенным,

ожидавшим пересылки, никаких работ не давали, но что тогда можно было назвать

«обычным»? Шла «тотальная война»,

Берлин.

Снова Моабит 55

и любые руки, способные исполнять какую-либо

работу, были на счету.

Работа оказалась не тяжелой и

не сложной, но до ужаса однообразной! И все же наличие хоть какого-то дела было

приятным само по себе. Сидеть день за днем в камере и мерить шагами один и тот

же маршрут — от двери к окну и обратно — это не шутка. Начинает казаться, что

время остановилось, и мысли приобретают какой-то безумный характер. Многих это

приводило к попытке покончить с собой. Так что любое занятие было переменой в

лучшую сторону. Моя работа состояла вот в чем: в камеру приносили большую

упаковку листов целлофана и пачку оберток для них. Я должен был аккуратно

складывать эти листы, а когда сложенных набиралось шесть штук, помещать их в

обертку. Целлофановые листы предназначались для банок с желе. Благодаря этой

работе я научился измерять время. Определенное количество сделанных оберток

целлофана равнялось примерно часу. Работать я начинал после завтрака.

Проработав час, делал перерыв и совершал прогулку по камере. Вперед — назад,

вперед — назад. Конечно, особой точностью «часы» эти не отличались.

Временами нас выводили из

камер на 20- или 30-минутную прогулку на свежем воздухе по тюремному двору. Нам

было строго-настрого приказано не разговаривать друг с другом — понятно, что

этого приказа заключенные не выполняли. Они шепотом передавали друг

56 Смерть

приходила в понедельник

другу новости. За

дневной кормежкой следовало еще два часа возни с целлофаном. Что ж, по крайней

мере, дни от этого делались короче. Я гадал, имеют ли достойные берлинские

домохозяйки хотя бы отдаленное представление о том, кто складывает целлофан,

которым они накрывают свои банки с вареньем, джемом, желе? О том, что это

делают заключенные? Невинные, лишенные свободы люди. И если имеют, меняется ли

от этого вкус их варенья?

Выполнявшаяся

мной работа была вознаграждена: мне увеличили порцию еды и стали выдавать по

одной книге в неделю. Да, в тюрьме Моабита имелась библиотека. Конечно, о

Библии и думать было нечего. Но я стал просить книги о путешествиях и получал

их. Камера моя значительно расширилась. Я объездил весь земной шар. В таком

положении, как мое, очень важно было занять чем-то ум и душу. А душа моя всегда

была голоднее желудка. Итак, пока мои руки складывали листки целлофана, ум

путешествовал по миру. Я обогнул его вместе с Магелланом. Поднялся со Стенли к

верховьям реки Конго. В своем воображении я сопровождал самых разных

исследователей и путешественников в их волнующих странствиях...

Я

перешел в школу второй ступени. И, разумеется, очень гордился своей зеленой

бархатной шапочкой с полями и ленточкой, цвет которой менялся каждый год. У

родителей возникли, по-видимому, какие-то сложности с деньгами. Отец

Берлин.

Снова Моабит 57

все еще работал,

но разговоры о том, что рано или поздно он может потерять работу, я слышал чаще

и чаще. В Германии насчитывалось тогда семь миллионов безработных. Нам снова

пришлось сменить жилье, переехать на Францштрассе. Квартира оказалась меньше

прежней. Началось наше финансовое и социальное нисхождение.

В

итоге мы оказались в том же Шпандау, но в другом месте — квартирке из полутора

комнат. И получил полкомнаты. У меня была кушетка, на которой я спал, и шкафчик

для личных вещей. Родители очень скучали по прежней гостиной. Зато в их спальне

имелось эркерное окно и балкон, в дальнейшем оказавшиеся

для меня крайне полезными. Обеденный стол пришлось поставить в их спальне —

родители так и не смогли привыкнуть к этому. У эркерного окна было очень удобно

читать. И оно превратилось в мое любимое место.

Я

читал и читал, проглатывая все, в особенности книги по истории и географии —

моим любимым школьным предметам. Поглощал я и книги Карла Мэя про индейцев — по

одному томику за три дня. Могу только гадать, почему я его читал? Думаю, это

было просто детским увлечением. Отец внимательно следил за моим чтением. С

Карлом Мэем он еще смирился. Но как-то я одолжил книгу, которую отец совсем не

одобрил. Он безжалостно разодрал ее в клочья и бросил в мусорную корзину. Этот

урок я запомнил. И больше к дешевому чтиву не

прикасался. Я стал разборчивей.

На прикроватной тумбочке отца

лежали совсем другие книги. Я и сейчас помню их названия:

58 Смерть

приходила в понедельник

«Мысли и воспоминания» Отто фон Бисмарка;

«Ренессанс» Гобино6; «Леонардо да Винчи»

Мережковского; «Соки земли» Кнута Гамсуна7. Вокруг них я ходил на

цыпочках. Они принадлежали отцу, и я не мог просто подойти и взять их. И

все-таки они манили меня, и однажды я позволил себе подержать в руках том

Бисмарка. Но скоро положил его назад, как оказалось, навсегда. Для меня это

чтение было слишком тяжелым, я ничего не понимал. Потом я попробовал Гобино. Но

и эта книга меня не увлекла, а значит, и читать ее не стоило. Лишь много позже

я спросил себя, почему отец читал Гобино, теоретика расизма, превозносившего

арийскую расу и ратовавшего за национал-социализм.

Может быть, отец хотел получше разобраться в модных в

то время теориях. В общем, я и эту книгу вернул на тумбочку. Следующим стал

Мережковский. Он оказался намного лучше. Про легендарного Леонардо да Винчи,

великого художника, написавшего прославленную «Тайную вечерю» и другие шедевры,

я кое-что слышал. А из книги узнал, что он

. . . . . . . . . .

6 Жозеф Артюр де Гобино (1816-1882) французский писатель-романист, социолог и историк, автор расовой теории. Его принято считать основателем доктрины расизма, предложившим в своем «Опыте о неравенстве человеческих рас» тезис о влиянии расовых составов рассматриваемых обществ на особенности их культур, социальных строев, экономических моделей и в конечном итоге на их цивилизационную успешность (прим. ред.).

7 Кнут Гамсун (1859-1952) норвежский писатель. В 1920 году получил Нобелевскую премию за роман «Соки земли». Мечты Гамсуна о возрождении былого величия скандинавов привели к тому, что во время Второй Мировой войны при оккупации Норвегии он, увидев в речах Гитлера надежду на возвышение нордических рас, публично поддержал правительство коллаборациониста Квислинга. В дальнейшем он понял свою ошибку и пытался заступаться за тех, кого преследовали фашисты. После разгрома нацистской Германии писатель был отдан под суд и подвергся бойкоту со стороны общественности (прим. ред.).

Берлин.

Снова Моабит 59

был не просто блестящим живописцем, но и

мировым гением, великим архитектором — который даже сконструировал аэроплан,

хотя тот толком и не летал. Последним оказался Гамсун, лучший писатель из всех

четверых. Он сочинял захватывающие небылицы, чарующие истории о крестьянах

горной Норвегии.

Размышляя об этом сейчас, я

лишь дивлюсь тому, что мой отец, еврей, читал именно эти книги. Бисмарк был

прусским дворянином из Померании, канцлером Германии и большим поборником идеи

национального государства. Мережковский — русским,

приверженцем странных теорий, совершенно чуждых иудаизму. Гобино — о нем я уже

говорил. А тут еще Гамсун, «Соки земли». Конечно, эта книга принесла ему

Нобелевскую премию, но до чего же близка была она духу нацизма! Впоследствии

родная страна Гамсуна изгнала его на пятьдесят долгих лет именно за нацистские

взгляды. Я и по сей день не понимаю, что искал отец в тех книгах. Хотя,

возможно, все это было простым совпадением.

На стеллаже стояли еще две

книги. Рядом с четырьмя уже упомянутыми пухлыми томами они выглядели весьма

скромно. Одна из них называлась «Арфа Божия», другая совсем просто —

«Сотворение». Маленькие, непрезентабельные на вид книги с непритязательными

обложками. Изданные «Международным Обществом Исследователей Библии» — одна в

Магдебурге, другая в Нью-Йорке. Автор — судья Рутерфорд. Это имя также было мне

неизвестным. Но какой тираж! У «Арфы» 5 500 000 экземпляров, у «Сотворения» — 2

500 000. Тираж произвел на меня сильное впечатление. Наверное,

60 Смерть

приходила в понедельник

в этих книгах было что-то особенное. В

«Арфе Божией» встречались стихотворения. Что ж, стихи — чтение стоящее! Только

эти были какие-то не такие, странные. Кто их сочинил? Подпись автора отсутствовала.

Зато, в них упоминался некий «Иегова». А это кто такой? Кто такой Иисус, я

знал. В детстве я молился ему: «Я мал и сердцем чист, но в сердце моем живет

один Иисус», — хотя там, конечно, жили и мама с папой тоже. Правда, я уже вырос

и потому перестал молиться. И еще в этих книгах встречались странные слова:

«искупление», «воскрешение», «Завет Авраама».

Информация оказалась для меня

слишком плотной и трудной, так что «Арфа» скоро вернулась на полку. А вот

«Сотворение» было совсем иным, и такому юному существу, как я, представлялось

более чем интересным. В этой книге описывалось начало мира. Она не только

сообщала, что Бог создал землю, оказывается, он создал и людей, и все прочее.

Странно, в школе нас учили тому, что все возникло благодаря эволюции, постепенному

развитию. Именно так я и думал. Может быть, права эта книга, а Дарвин,

наоборот, неправ? На такой сложный вопрос я ответить не мог. И

в конце концов поставил и эту книгу рядом с ее соседкой. Странно думать, что

маленькие книжки, выглядевшие рядом с Бисмарком и Гобино такими невзрачными,

впоследствии приобрели для меня столь большое значение. Спросить о чем-либо

отца я не мог — мне же вообще не полагалось прикасаться к его книгам. Но позже

он вдруг сказал мне: «Тебе стоит прочесть эти книги. А после мы с тобой

поговорим». То есть он сам попросил меня прочесть их. Не подчиниться я не мог.

Именно это и приве-

Берлин.

Снова Моабит 61

ло к тому, что я стал Исследователем

Библии, а впоследствии, Свидетелем Иеговы.

Самое время вспомнить Отто

Мухса. Отто Мухс был одним из четырнадцати Исследователей Библии, живших в

Шпандау. Из всех 20 районов Берлина именно в Шпандау Исследователей Библии было

больше всего. Наше знакомство с Отто Мухсом началось случайно. Мои родители

вовсе не искали Исследователей Библии, религия не играла в их жизни

значительной роли. Но здоровая пища и здоровый образ жизни значили для моей

матери очень многое. Здоровый образ жизни подразумевал долгие прогулки вокруг

озера Глиенек, которые мне никакого удовольствия не доставляли. И все же самым

главным была здоровая пища, поэтому во время прогулок родители старались

отыскать огородников. И одного они нашли — Отто Мухса в овощном питомнике на

Зегефельдер-штрассе в Шпандау. Так мы с ним и познакомились.

Питомник у него был большой и

раскинулся столь широко, что Отто не мог использовать землю полностью. Большие

участки ее были покрыты травой. Насколько я помню, землю эту он арендовал. Все

дела он вел вместе с женой. Много позже, когда моим соверующим Герхарду Либольду

и Вернеру Гасснеру пришлось уйти в подполье и прятаться там, супруги протянули

руку помощи молодым людям. Дело свое Мухс не расширял. Просто довольствовался

тем, что оно ему давало.

Купить в его питомнике можно

было очень многое, и закупки начинались довольно рано. Маму больше всего

интересовали свежие фрукты и овощи — и чем более ранние, тем лучше. Первым

62 Смерть

приходила в понедельник

вызревал ревень. К числу моих любимых блюд

он не относился. Но мне говорили: «Это первые витамины года, так что давай

ешь». Мы сошлись на компромиссе: я пообещал, что буду

есть ревень, но с ванильным соусом. Потом появлялся шпинат. Тут я должен

признаться, что и поныне, если мне удается найти шпинат того сорта, который

выращивался Отто Мухсом, я ем его с удовольствием. У него росло все на свете.

Капуста обычная, капуста савойская, капуста цветная. Все! А последним овощем

сезона была зеленая листовая капуста. Вот уж от нее я отказывался

наотрез.

Отто Мухс мог предложить нам

и что-то более важное, если бы не множество препятствий. Он был Исследователем

Библии и видел свой первейший долг в распространении содержащихся в Библии

идей, которые представлялись ему истинными и важными. Но это становилось делом

все более трудным. К власти пришли национал-социалисты, и любые разговоры о

Царстве Бога стали очень опасными, поскольку Гитлер вознамерился создать

собственное тысячелетнее царство. Такова была первая проблема. Другая же заключалась вот в чем. Как объяснить еврею, что

Иисус Христос — сын Божий и наследник Царства Бога. По-видимому, ему это удалось.

С чего Отто начал, я не знаю, но он разговаривал с моими родителями часто и

подолгу. И, судя по результату, силой убеждения он обладал очень не малой. Ведь

по-настоящему убедить человека в чем-либо — дело весьма трудное.

Для меня все это не имело

значения — до тех пор, пока родители не начали разговаривать об этом со мной.

Тогда-то я и узнал, что Иегова — имя

Берлин.

Снова Моабит 63

Бога, что Иисус Христос — Его

сын, умерший ради всех людей. Они рассказали мне, что, согласно Библии,

нынешний мировой порядок подходит к концу, который ознаменуется битвой,

Армагеддоном, и затем установится Божий «новый мир». Мысли роем кружились в

моей голове. До этого со мной никто еще так не разговаривал. К тому же это было